|

|

|

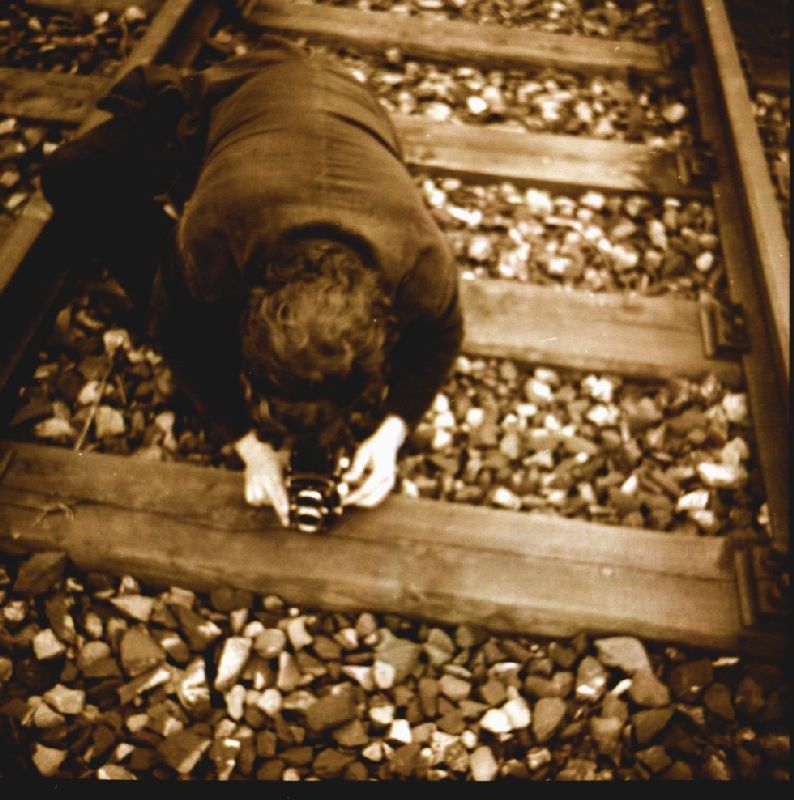

Der Grund für die

Rundreisen in den 70er Jahren war, dass sich in München wegen der Olympiade 1972 sehr viel

bei der Eisenbahn und im Nahverkehr tat. Dieses war für die Bahnen die

Gelegenheit sich von älterem Fahrzeugmaterial zu trennen, da nun aus

diesem Anlass extra Geldmittel zur Verfügung standen. Zusätzlich

zeichnete sich Anfangs der 70er Jahre eine gravierende Änderung in den

Betriebsmitteln der Eisenbahnen ab. Einigen Bahnen drohte nun

die Schließung, da ihr Material überaltert war und andere

Transportmöglichkeiten wie Bus kostengünstiger und

leistungsfähiger erschienen. Die Dampflokomotiven verschwanden und oft

auch

gleich die gesamte Bahnanlage. Wo dieses nicht ging, wurde umgestellt und

erneuert. Dieselloks oder Triebwagen tauchten auf und wo Oberleitung hing, waren die

Änderungen nicht geringer. Die Elektronik machte große Vorschritte, war

zwar nicht billig, eröffnete jedoch neue Möglichkeiten und machte vieles

an Technik überflüssig oder einfacher. Alles führte zu einer gewissen

Aufbruchstimmung in allen technischen Bereichen. Gleichzeitig wurde klar, wenn man alte

Bahnen noch in Betrieb sehen wollte, dann musste man sich beeilen,

einiges war schon weg. Bei den Fahrten fotografierten wir nicht nur

Schmalspurbahnen, sondern natürlich auch Normalspurfahrzeuge. Viel zu

wenig, wie ich heute meine. Film war teuer und das Budget eines

Studenten nicht üppig. Die Fahrerei kostete Geld und dann die

Ausrüstung, sie brauchte auch noch einige Mittel. Man überlegte sich jedes Foto, denn man

konnte nicht wild fotografieren, da man an den Wochenenden

unterwegs keine neuen oder keine billigen Filme bekam, wenn der Film

voll war. Deshalb gibt es von einigen Bahnen so wenige Fotos.

Von Bernd Röhlke

stammen auf diesen Seiten die farbigen Dias, von Winfried Meier die Schwarzweiß Fotos.

Beide waren mit mehren Fotoapparaten mit unterschiedlichen Brennweiten

ausgestattet und auch das Filmmaterial in der Apparaten war sehr

unterschiedlich. Als bester SW-Film erwies sich der Ilford (damals noch

der HP4), die anderen SW-Filme waren, da Universalfilme, eigentlich

Schrott und wurden nur im Notfall verwendet, wenn vor Ort nichts anderes

aufzutreiben war. Welche Farbdiafilme verwendetet wurden ist nicht mehr

bekannt. Farbnegativfilme wurden aus Kostengründen fast nie verwendet.

Die Abzüge waren damals einfach zu teuer. Der Agfa Universal Farbnegativ-Film

erlaubte zumindest SW-Bilder, und wurde deshalb manchmal verwendet.

Beide hatten wir auch

beruflich einen gewissen Bezug zur Eisenbahn und diese nicht nur

als Hobby gesehen und erlebt. Der eine hatte bei der

AEG in den Zentralwerkstätten in Berlin

Starkstromelektrik gelernt und dort auch Lokomotiv- und

Triebwagensteuerungen montiert. Später bildete er an anderer

Stelle Lehrlinge und Erwachsene in Elektronik aus. Der andere studierte

Hochbau in München und landete später über Umwege im Tiefbau, dort

später im Verkehrswegebau und wirkte an Autobahnen, Bahntrassen und

Tunneln mit. Der Bruder machte gleichfalls bei der

AEG seine Ausbildung und baute an der

Ausrüstung der U-Bahn Linie U9 in Berlin mit. Da der Vater beider Ingenieur bei den

AEG

Zentralwerkstätten war und öfters

Ausrüstungsteile z.B. für die E 50 auf dem Tisch hatte, bot es sich an

Bahnen zu besuchen, die von der AEG früher

mal ausgerüstet worden waren und deren Fahrzeuge vor der Ausmusterung

standen. Deshalb wurden von allen Beteiligten von München aus auch die Bahnen in und um

Innsbruck besucht. Natürlich waren auch die anderen Schmalspurbahnen mit dabei.

|

|

|

|

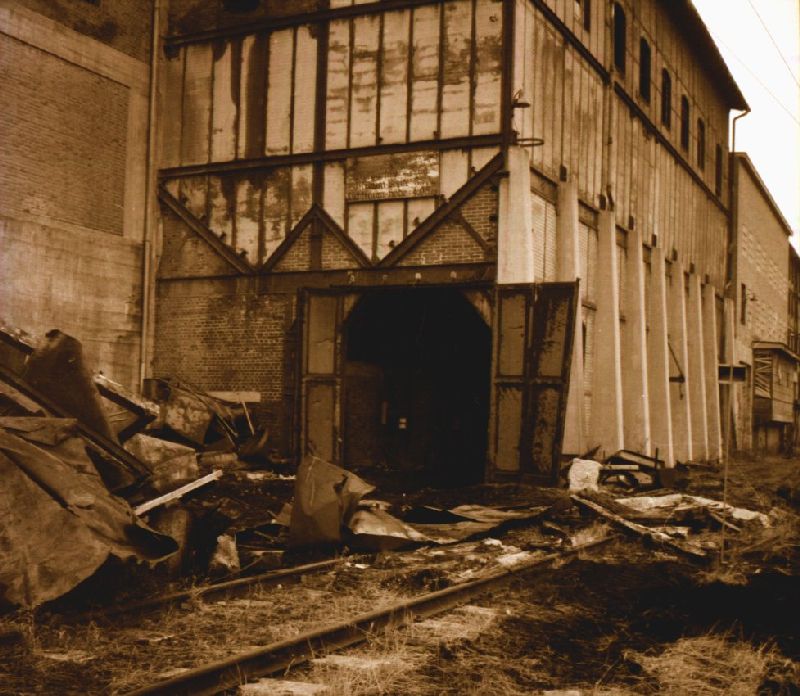

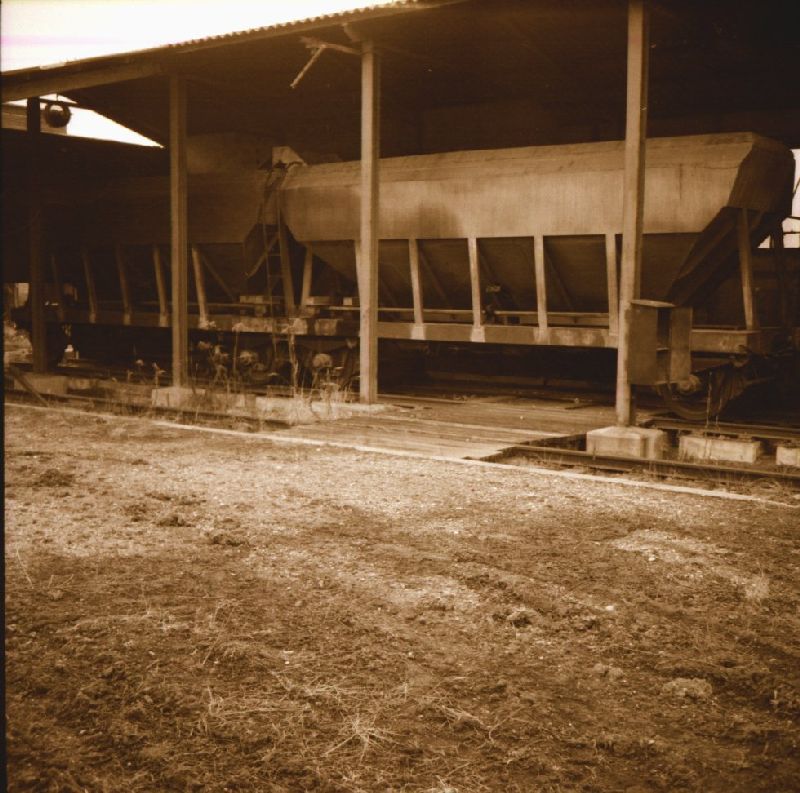

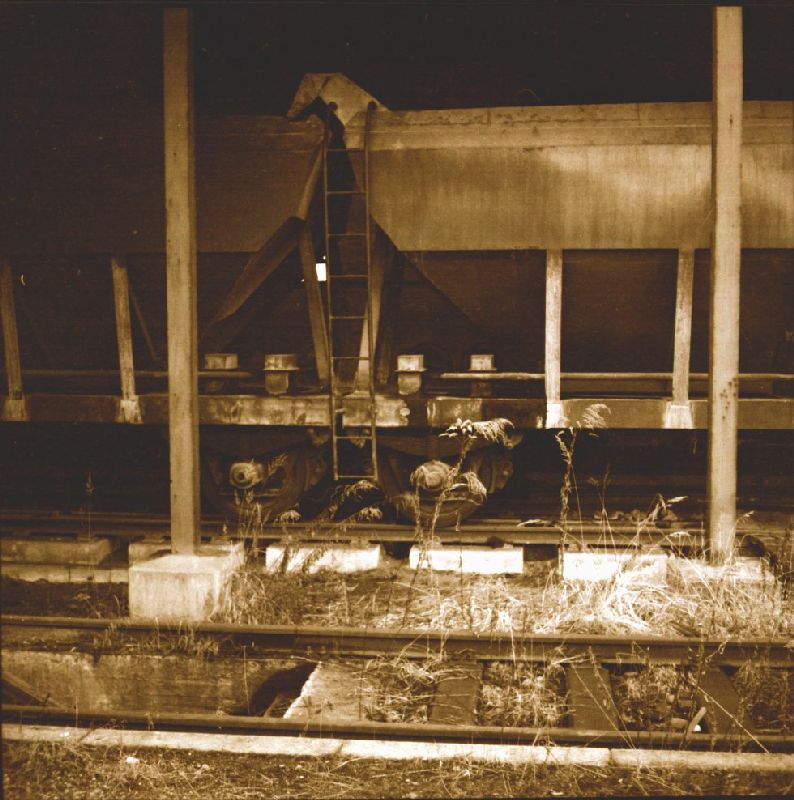

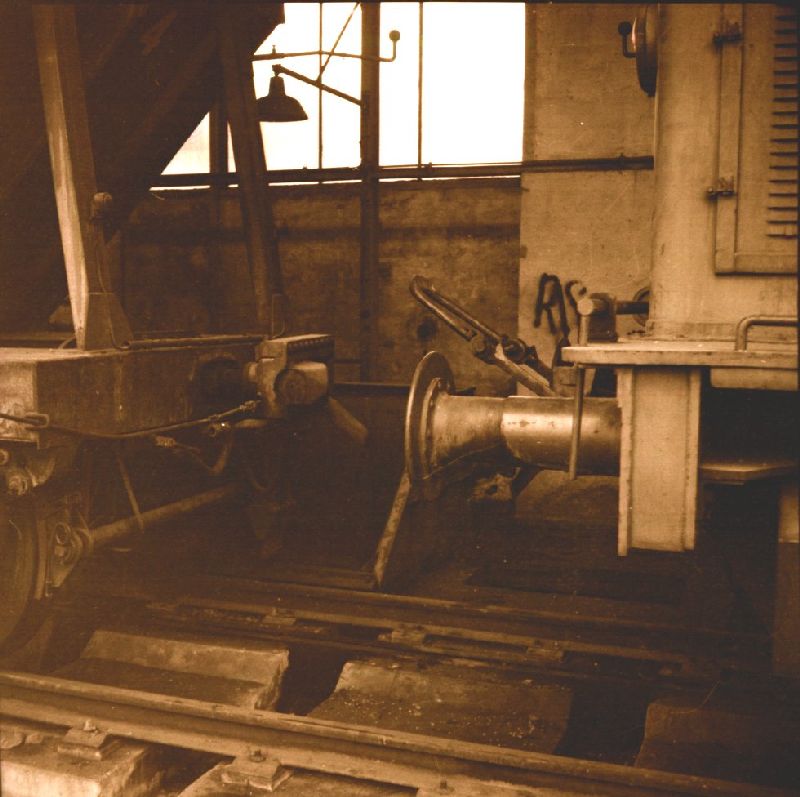

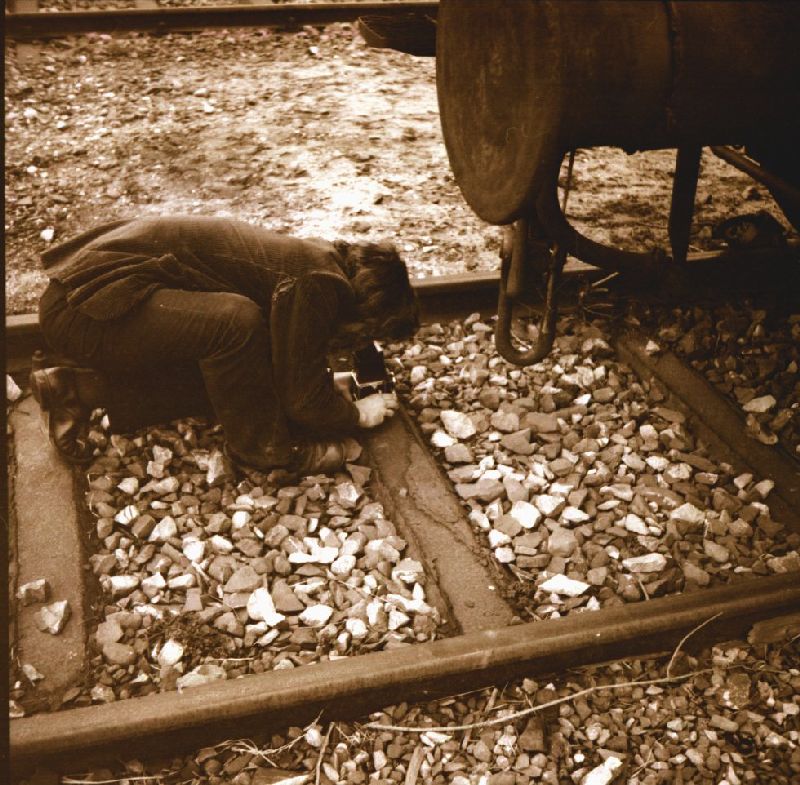

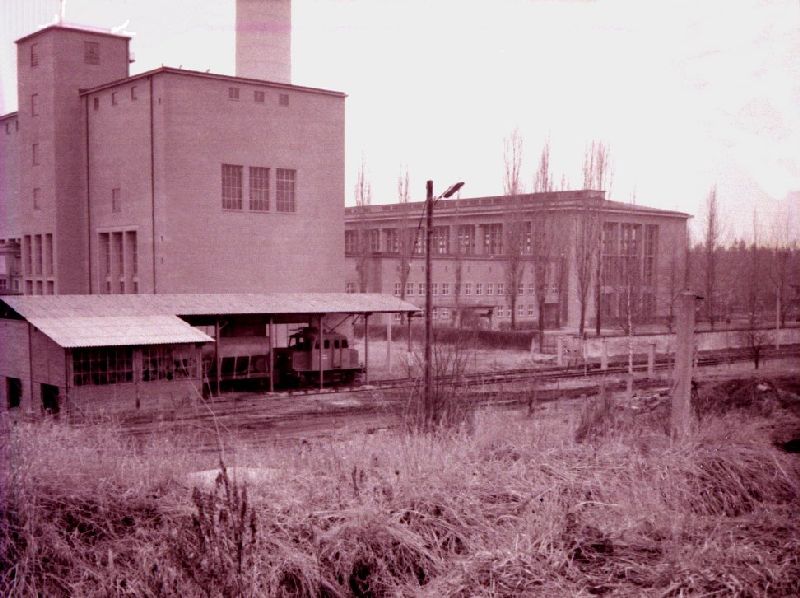

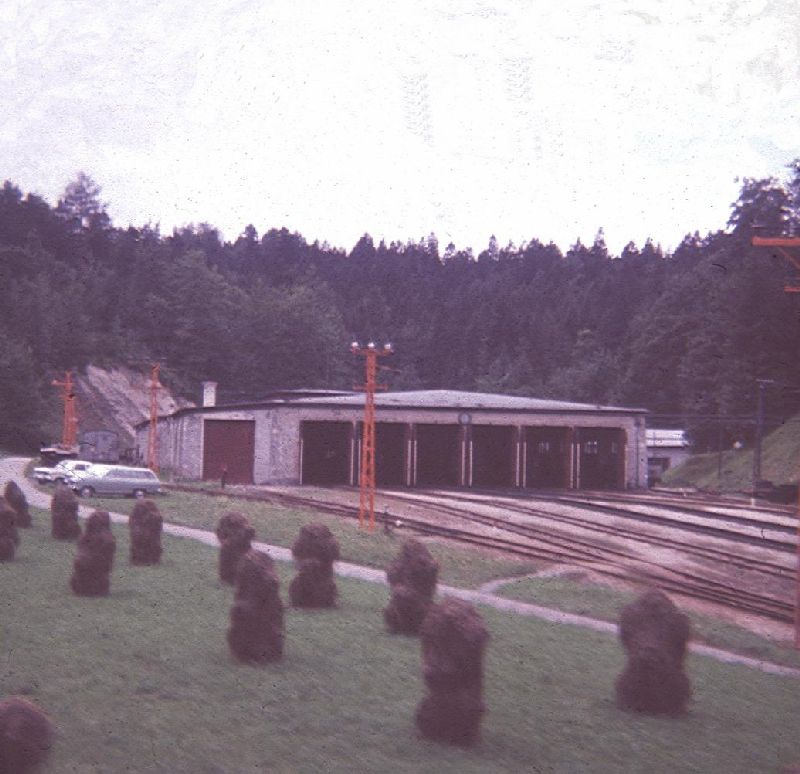

Kohle in Bayern

Kohle in Bayern |

|

Der Kohlebergbau in Bayern

ist für Jüngere ein unbekanntes Kapitel. Die Kohle in

Bayern wurde überwiegend für den Hausbrand und die

Verstromung gefördert. Für die Herstellung von Koks oder

Briketts war sie ungeeignet. Die Bergwerke wie auch die

Kraftwerke hatten

teilweise beachtliche Größe. |

|

Pechkohle (Glanzbraunkohle) |

|

Die meiste

Pechkohle wurde entlang

der

Oberbayerische Kohlenstrasse

gefördert. Es gab größere Vorkommen von Pechkohle

im Alpenvorland. In

Penzberg hatte es mehre

Kohlenschächte gegeben (der letzte wurde 1966

geschlossen). Teilweise größere Kohlegruben gab es

in

Peißenberg (1971 geschlossen),

Hohenpeißenberg (1970 geschlossen),

Peiting (1966 geschlossen),

Hausham (1966 geschlossen), Miesbach (1911 geschlossen,

1882 Erste Gleichstromleitung nach

München), Au und

Marienstein (1962 geschlossen).

Kleinere Gruben waren in

Grossweil (1962 geschlossen),

Bad Tölz (Pechkohle, 1873 bis 1901, Bad Bayersoien

(Pechkohle, 1949 geschlossen),

Großweil (Schieferkohle/Xylit,

1962 geschlossen). Außerdem wurde auch in Franken jahrhunderte lang Kohle gefördert.

In Stockheim von 1775 bis 1968 Steinkohle und in der

gleichen Gemeinde in Reitsch von 1582 bis 1949

Pechkohle. |

|

Braunkohle |

|

In Bayern wurde auch

Braunkohle im Tage- und

Untertagebau gefördert. Den größten Tagebau gab es in

der Oberpfalz der Nähe von Schwandorf in Wackersdorf und

Steinberg am See bis 1982 , in

Regensburg/Dechbetten

(wird noch in kleinen Mengen im Tagebau abgebaut), in

Bad Abbach (südl. v. Regensburg)

aus einem Schacht bis ca. 1910 und Untertage

im Bayerischen Wald bis 1958 in

Schwanenkirchen (Landkreis

Deggendorf). Weiteren Abbau gab es um

1900 im Ries bei

Deinigen (Landkreis Donau-Ries).

Hier für wurde 1903 die

Bahnstrecke Nördlingen–Wemding

als Stichbahn im Nördlinger Ries gebaut. |

|

Anthrazit |

|

Anthrazit mit 99,9%

Kohlegehalt wird immer noch Untertage in

Kropfmühl (Landkreis Passau)

abgebaut. |

|

|

|

Unser Verein

hatte aus Peißenberg 2 Deutz-Diesellokomotiven MLH 914

als zerlegte Fragmente erhalten. Da wir in absehbarer

Zukunft sie nicht betriebsfähig herrichten konnten,

haben wir die Loks abgegeben. Eine ist bei einem Sammler

fast wieder betriebsfähig, die andere steht bei einem

Vereinsmitglied im Garten.. |

|

|

|

|

|

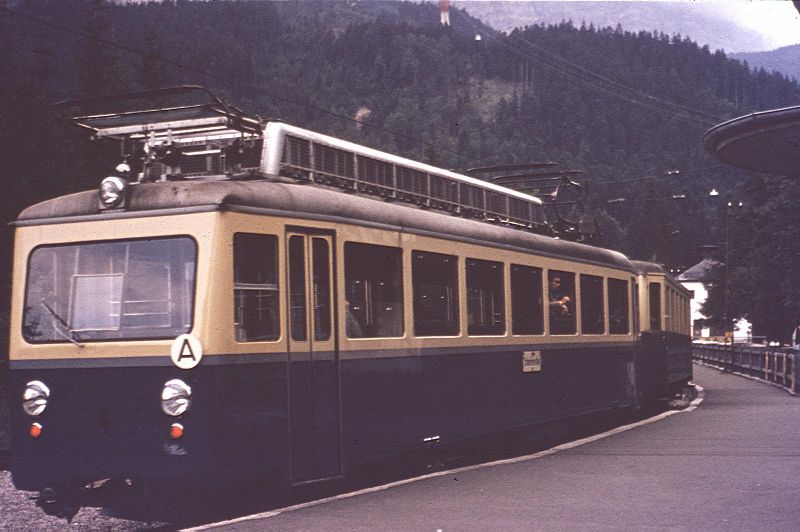

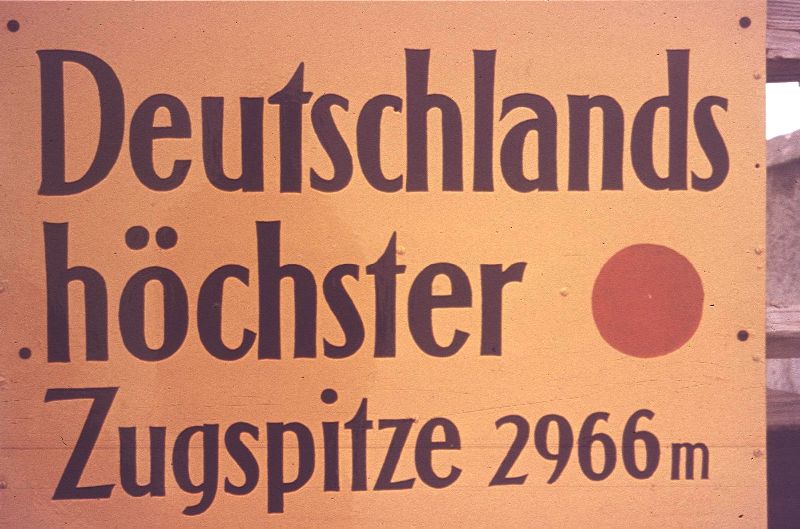

1972

Garmisch-Patenkirchen - Zugspitzbahn

Bayerische Zugspitzbahn ist eine

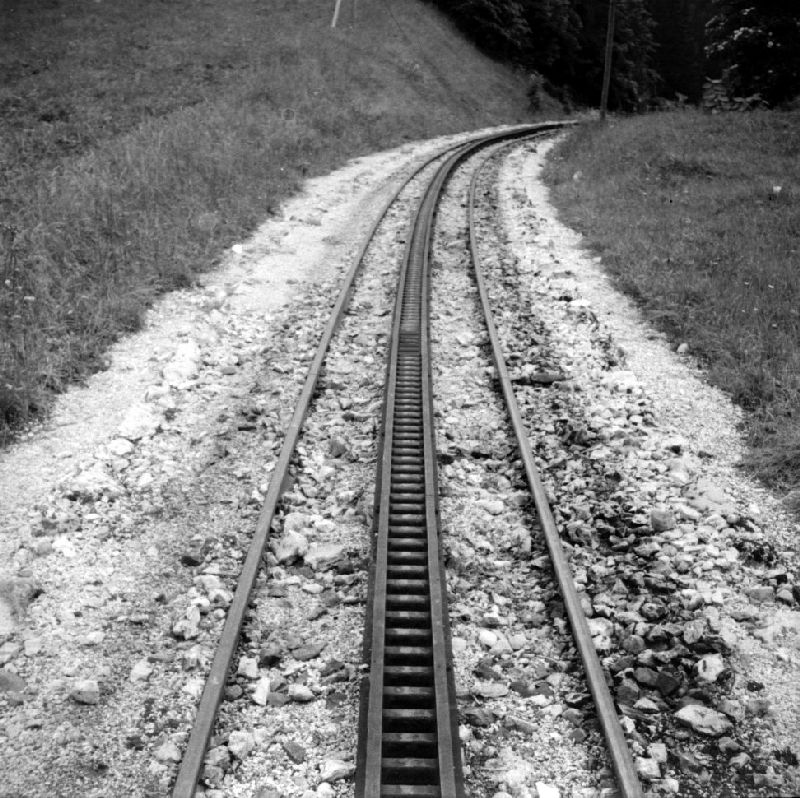

Zahnradbahnen in Deutschland (Bayern). Die meterspurige Strecke

führt vom Garmisch-Partenkirchener Ortsteil Garmisch auf die

Zugspitze, den höchsten Berg Deutschlands. Sie wird von der

Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG (BZB) betrieben, diese befindet

sich mehrheitlich im Besitz der Gemeindewerke

Garmisch-Partenkirchen. Die Bahn wurde in den Jahren 1928 bis 1930

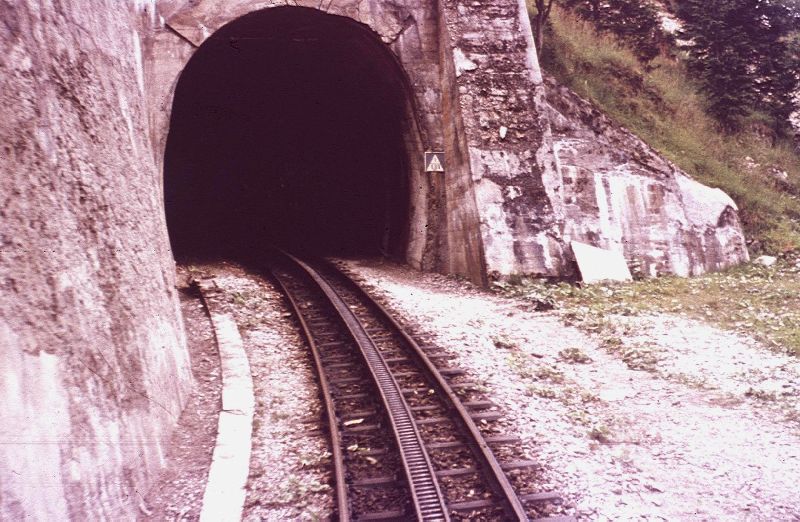

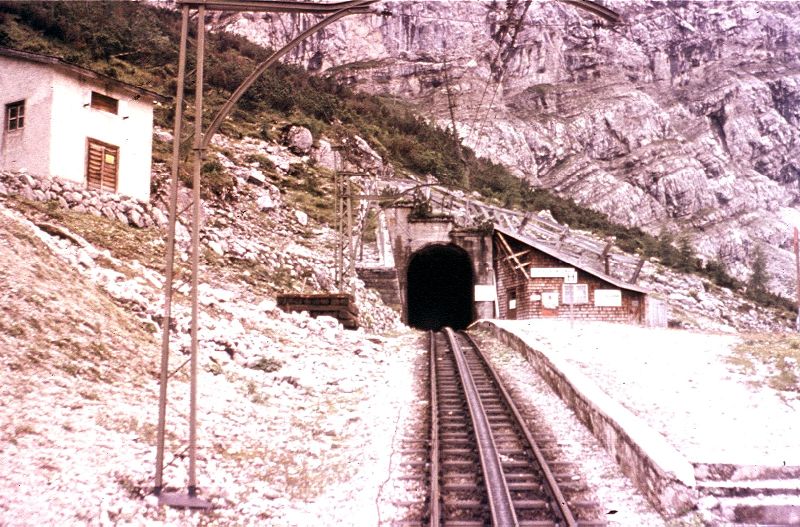

erbaut und in drei Abschnitten eröffnet. 1987 wurde die

Streckenführung im Gipfelbereich modifiziert, damals wurde der 975 m

langer Tunnel eröffnet. Die Röhre zweigt im oberen Viertel vom

bereits seit 1930 bestehenden Zugspitztunnel ab und führt zum etwas

tiefer gelegenen Zugspitzplatt auf 2588 Metern. Dort befindet sich

unter dem Restaurant Sonn-Alpin der neue Gletscher-Bahnhof. Fünf

Jahre lang wurden beide Endpunkte parallel bedient, seit November

1992 wird jedoch die alte Strecke zum Schneefernerhaus nicht mehr

fahrplanmäßig befahren. Die Gipfelstation Schneefernerhaus ist

aufgelassenen. Die Gesamtstrecke der Zugspitzbahn verlängerte sich

seinerzeit von 18,6 auf aktuell 19,0 Kilometer, davon entfallen 11,5

Kilometer auf den Zahnstangenabschnitt. Die Bergstrecke ist

mit einer Leiterzahnstange nach

System

Riggenbach ausgestattet.

Zur Betriebseröffnung 1930

wurden von der AEG zwölf Lokomotiven

geliefert. Darunter vier Tallokomotiven für den Adhäsionsabschnitt,

sowie acht Berglokomotiven für den Zahnstangenabschnitt. Die

zweiachsigen Tallokomotiven mit der Achsfolge Bo und ihrer Leistung

von 2 x 112 kW erreichen maximal 50 km/h. Sie sind 6,9 Meter lang

und 27,5 Tonnen schwer. Die ebenfalls zweiachsigen Bergloks mit der

Achsfolge 1zzz1 können nur auf Zahnstangenabschnitten eingesetzt

werden. Jeder der drei 170 kW starken Motoren arbeitet unabhängig

über ein eigenes Getriebe auf jeweils ein Zahnrad. Die Loks fahren

mit maximal 13 km/h bergwärts, sowie talwärts unterhalb Eibsee.

Oberhalb Eibsee ist die talwärtige Geschwindigkeit auf 9 km/h

begrenzt. Die Loks sind 6,3 Meter lang und 28,7 Tonnen schwer. Mit

den lokbespannten Zügen konnte der Fahrgast bequem auf der gesamten

Strecke sitzenbleiben. Eine Tallok brachte bis sechs Personenwagen

nach Grainau, dort übernahmen die Bergloks die Traktion. Unterhalb

Eibsee durfte eine Berglok drei, oberhalb Eibsee zwei Personenwagen

befördern.

In den 1950er-Jahren kam die erste

Triebwagengeneration zur BZB. Die vier Fahrzeuge sind von einem

Konsortium aus MAN, AEG und der Schweizerischen Lokomotiv- und

Maschinenfabrik. Die vierachsigen Triebwagen mit der Achsfolge

1zz11zz1 und einer Leistung von 4 x 114 kW waren auf dem

Zahnstangenabschnitt deutlich schneller als die Bergloks und

verdrängten diese weitgehend aus dem Personenzugdienst. Unterhalb

von Eibsee fuhren sie mit 23 km/h berg- und 20 km/h talwärts;

oberhalb Eibsee 20 km/h berg- und 15 km/h talwärts. Die Triebwagen

haben 54 Sitzplätze, sind 14,6 Meter lang und 22,6 Tonnen schwer.

1978 lieferten SLM und BBC zwei Triebwagen mit der Achsfolge

1zz11zz1. Mit 4 x 117 kW sind die Fahrzeuge gleich schnell wie die

Triebwagen 1–4, bieten 56 Fahrgästen Platz, sind 14,8 Meter lang und

23,3 Tonnen schwer. Mit Inbetriebnahme dieser beiden Fahrzeuge

konnten die langsamen Bergloks im Personenverkehr vollständig

abgelöst werden. 1987 lieferten SLM und Siemens zwei

Doppeltriebwagen. Es waren die ersten Fahrzeuge der Zugspitzbahn

welche die Gesamtstrecke bewältigen konnten. In jedem Drehgestell

arbeitet ein Motor entweder auf die talseitige Achse oder auf ein

Zahnrad. Mit 4 x 216 kW erreichen die Fahrzeuge auf dem

Adhäsionsabschnitt 70 km/h und auf der Zahnstange 30 km/h unterhalb

von Eibsee bergwärts, sonst wie Triebwagen 1–4. Sie haben 114

Sitzplätze, sind 29,3 Meter lang und 54,1 Tonnen schwer. 2000 kamen

gebrauchte Fahrzeuge - ein 1979 gebauten Triebwagen mit zwei

passenden Vorstellwagen von den Berner Oberland-Bahnen - hinzu. Der

Triebwagen verfügt über eine Motorleistung von 4 x 270 kW, hat 52

Sitzplätze, ist 17,2 Meter lang und 44,2 Tonnen schwer. Das Fahrzeug

ist für Adhäsions- und Zahnradbetrieb geeignet, ist jedoch für den

Zugspitztunnel zu breit ist und verkehrt nur bis Eibsee. 2006 kamen

vier neue Doppeltriebwagen mit Jakobsdrehgestellen zur Zugspitzbahn,

Sie haben eine Übergangsmöglichkeit zwischen den beiden Wagenteilen.

Die Fahrzeuge haben eine Leistung von 6 x 300 kW, die

Höchstgeschwindigkeit entspricht den Triebwagen 10 und 11. auch sie

können die Gesamtstrecke befahren. |

|

|

Fotos

(c) 2010 Bernd Röhlke

|

|

|

Tallok |

Triebwagen |

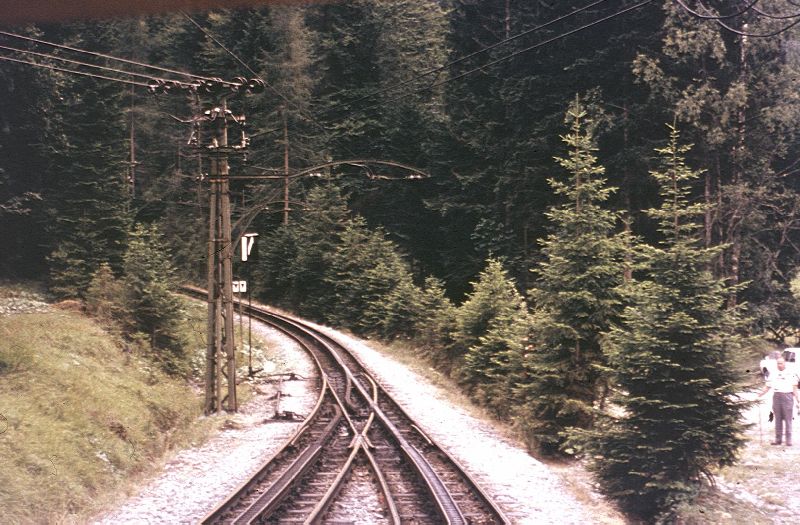

Zahnstangenstrecke |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fotos

(c) 2010 Winfried Meier

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1972

Innsbruck - Stubaitalbahn

Für den Bau der

Bahn war die Aktiengesellschaft Stubaitalbahn (A.G.St.B.) gegründet

worden. Aktienhalter waren unter anderem die Stadt Innsbruck, die

L.B.I.H.i.T., die AEG-Union, sowie

einige kleinere Aktionäre. Die Betriebsleitung oblag der L.B.I.H.i.T.

Die Elektrische Meterspurbahn wurde von der AEG-Union geplant und

ging im Juli 1904 in den Probebetrieb und ab Oktober 1904 in den

Planbetrieb. Die Bahn wurden anfangs mit 2.500 V / 42,5 Hz

betrieben, um 1926 jedoch auf 3.000 V / 50 Hz

umgestellt. Der Verkehr stieg sofort so stark, dass schon im Jahr

1905 ein Triebwagen und vier Güterwagen nachbeschafft wurden.

seit 1971 gibt es keine Postbeförderung mehr und 1974 erfolgte die

Einstellung der Güterverkehrs. Am 23. Juni 1983 verließ schließlich

der letzte Zug mit Wechselspannung den Stubaitalbahnhof. Seit dieser

Zeit besteht ein inzwischen auf 900 Volt erhöhter

Gleichstrombetrieb. Die TW der Stubaitalbahn waren die erste

Einphasen-Wechselstrom-Triebwagen der Welt. 1996 fusionierte die

Stubaitalbahn A.G. mit den Innsbrucker Verkehrsbetrieben zur

Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH.

In der alten

Remise befindet sich heute die Fahrzeugsammlung des Vereines

Tiroler Museumsbahnen (TMB), der auch

Teile des alten Bahnhofsgebäude übernommen hat. |

|

|

Fotos

(c) 2010 Bernd Röhlke

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fotos

(c) 2010 Winfried Meier

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1972

Innsbruck - Mittelgebirgsbahn (Bergiselbahn) heutige Linie 6

Meterspurige

Lokalbahn. Dampfbetrieb von 1900 bis 1936 Die Gesellschaft

Innsbrucker Mittelgebirgsbahn gehörte zur Gänze der Stadt Innsbruck.

Die Betriebsleitung oblag der L.B.I.H.i.T. - Ab dem 28. Juni 1936

als elektrische Überland Straßenbahn mit 1000 V Gleichstrom

betrieben. Geplant wurde die Bahn von der AEG.

Die Bahn gehörte seit 1927 zur Localbahn Innsbruck–Hall deren

Triebwagen ab 1936 in modifizierter Form zum Einsatz kamen. Aus

beiden Betrieben entstanden 1941 die Innsbrucker Verkehrsbetriebe

(IVB). |

|

|

Fotos

(c) 2010 Bernd Röhlke & Winfried Meier |

|

|

<Ein

kurzer Blick in den alten

Bergiselbahnhof |

|

|

|

|

|

|

|

Fotos

(c) 2010 Bernd Röhlke

|

Die Endhaltestelle in Hall |

|

|

Pferdebahnwagen als Anhänger |

|

|

|

Fotos

(c) 2010 Winfried Meier

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

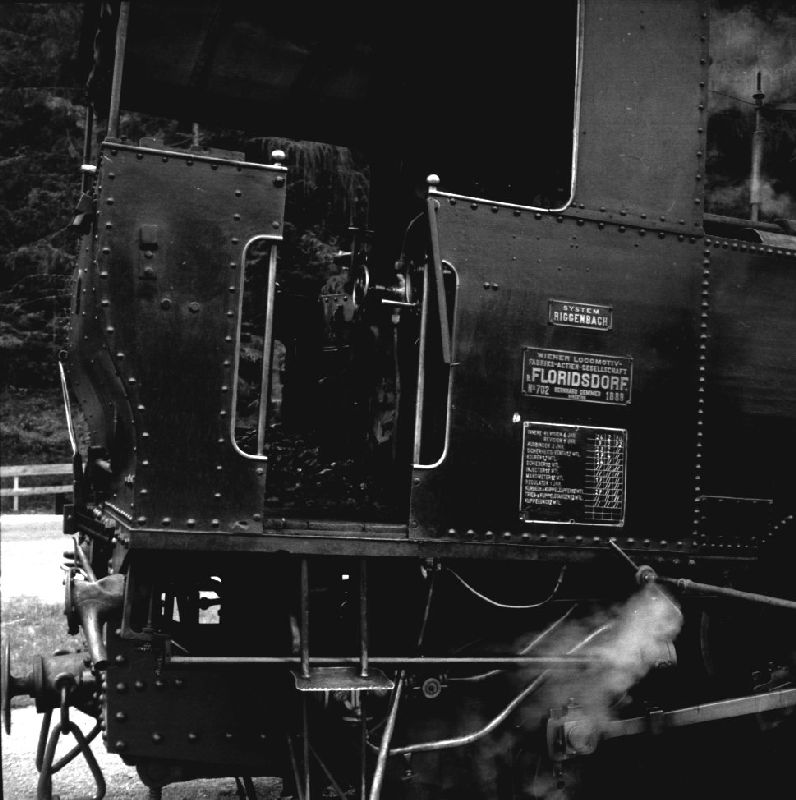

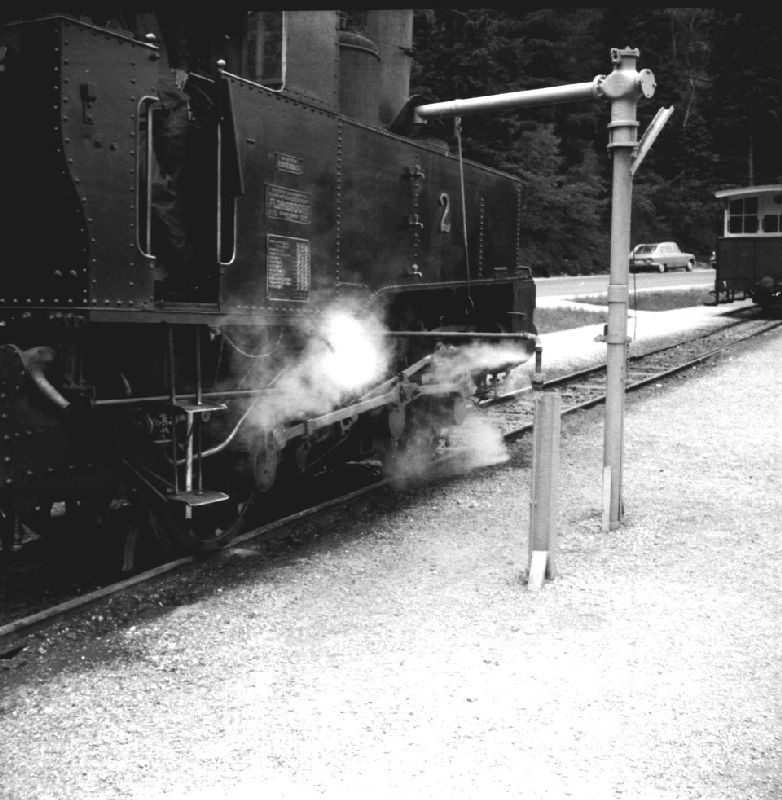

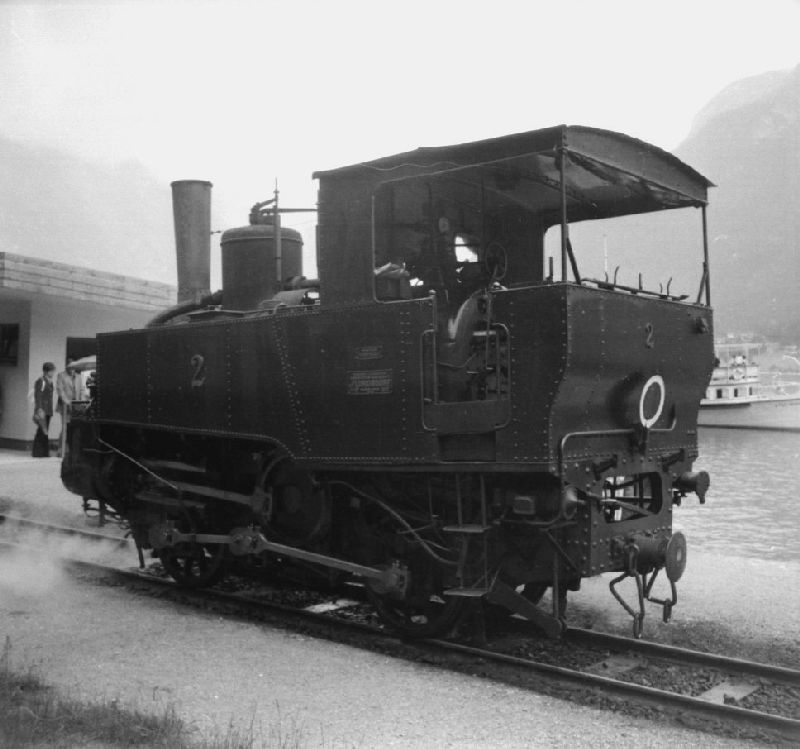

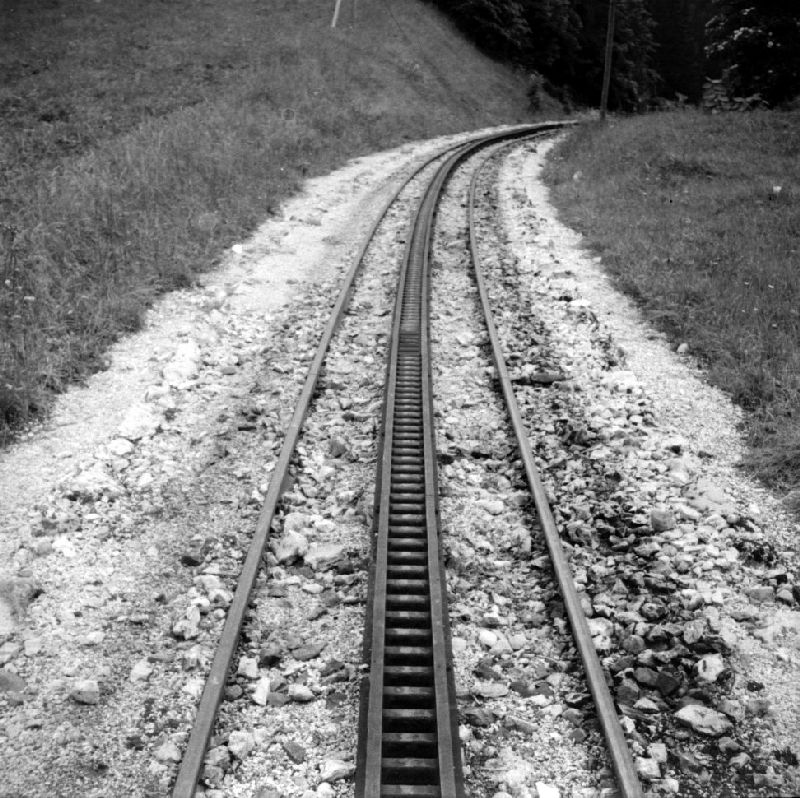

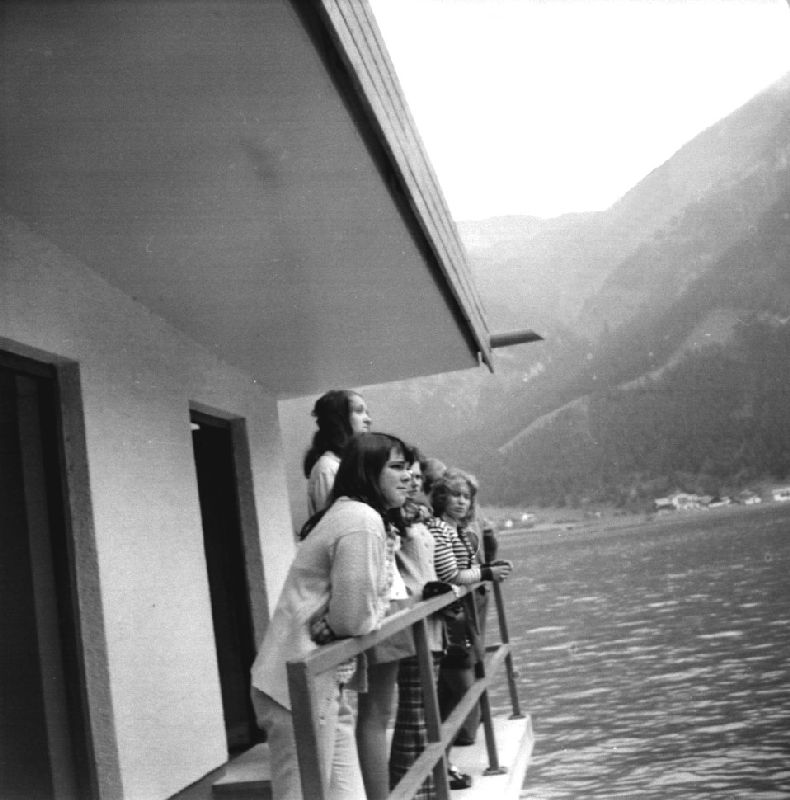

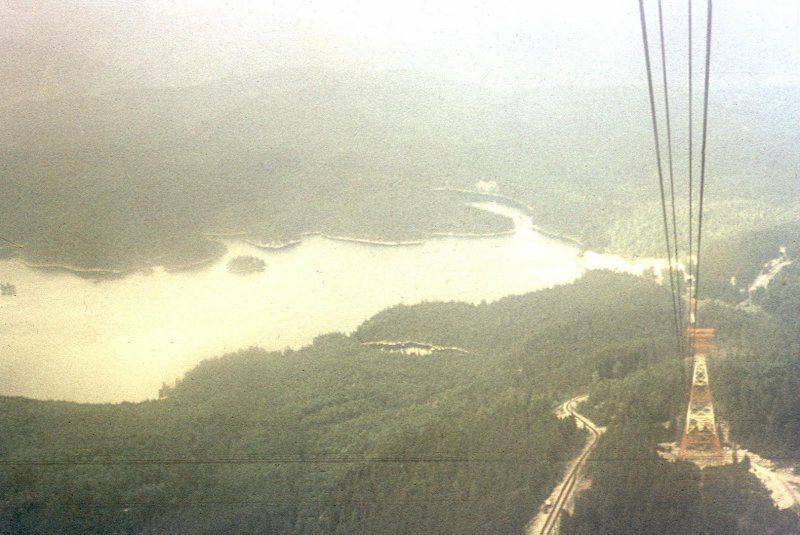

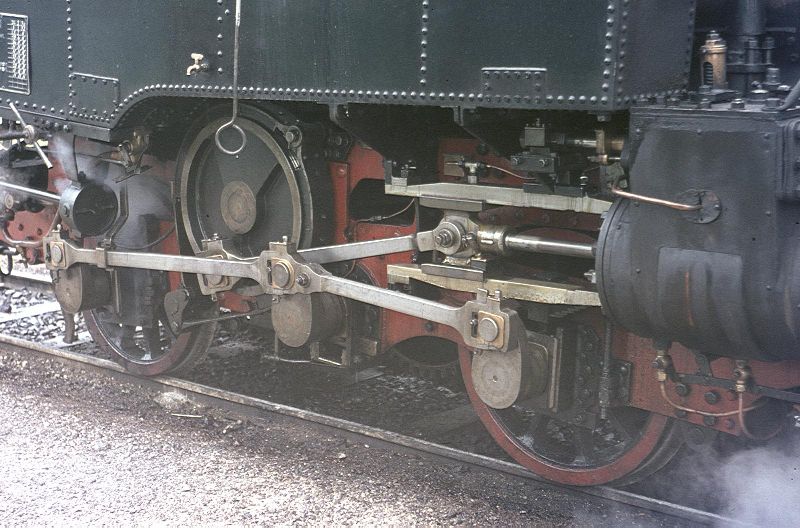

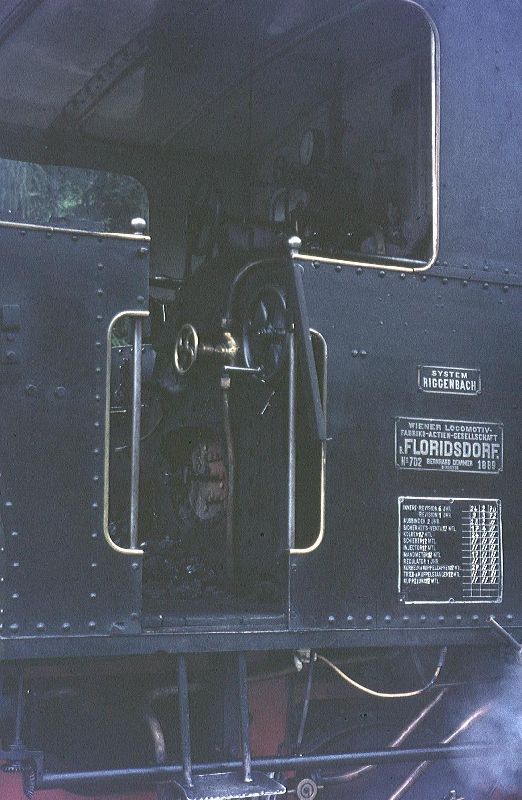

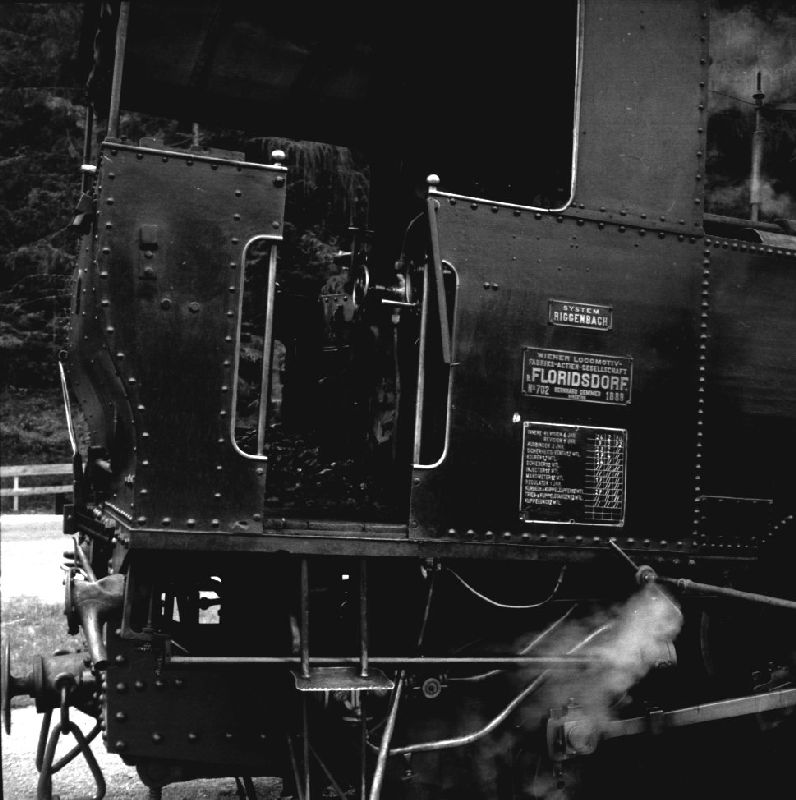

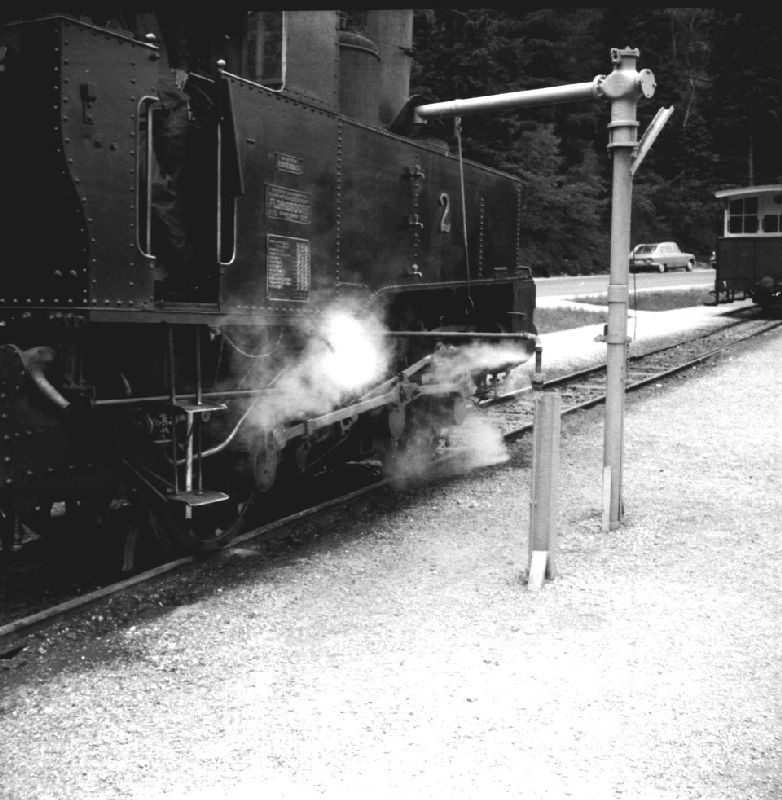

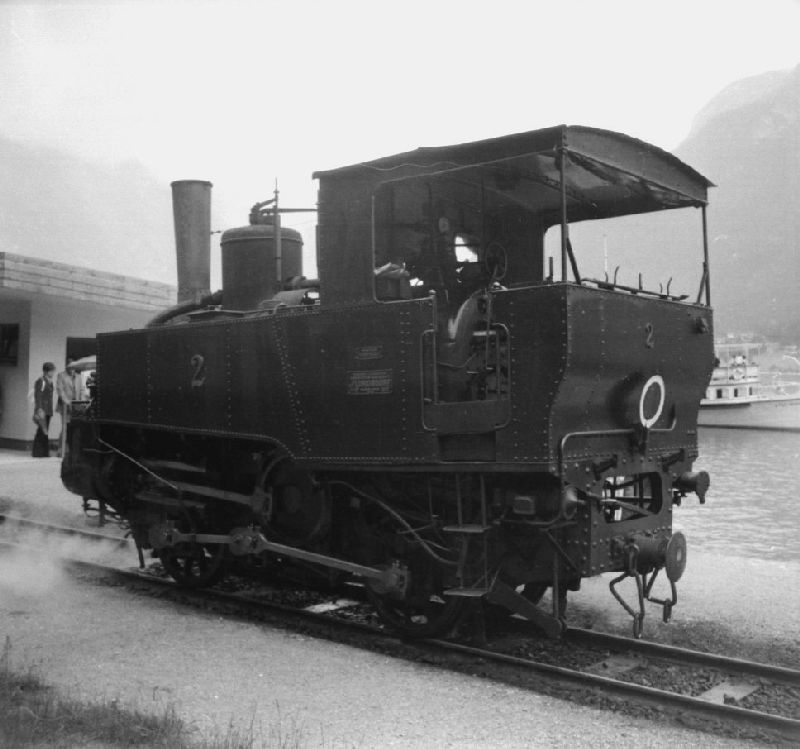

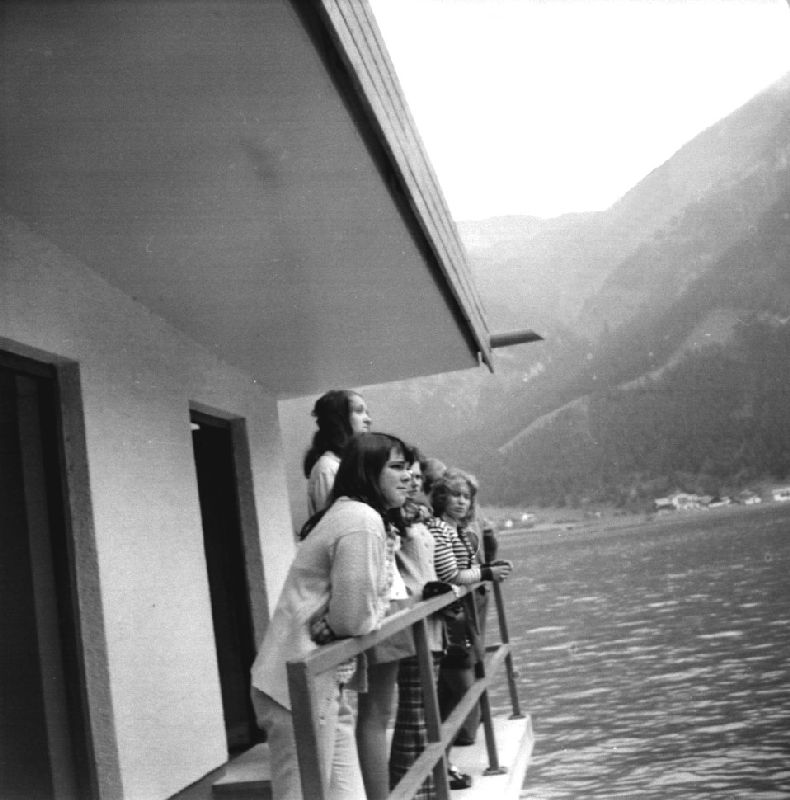

1972 Achenseebahn - Bhf

Seespitz

Achenseebahn ist eine

Schmalspur-Zahnradbahn mit einer Spurweite von 1.000 mm. Sie führt

von Jenbach zum Seespitz am Achensee und wurde 1889 eröffnet. Die

Strecke ist nicht elektrifiziert und wird fahrplanmäßig

ausschließlich mit Dampflokomotiven befahren. Eigentümer und

Betreiber ist die Achenseebahn AG, deren Kapital sich zu 70% in den

Händen der Anliegergemeinden befindet. Die Steilstrecke von Jenbach

hinauf nach Eben ist mit einer Leiterzahnstange nach dem

System Riggenbach ausgestattet, da hier

eine maximale Steigung von 16 % überwunden werden muss. Die Länge

der Bahnstrecke beträgt 7 km. Zur Eröffnung der Achenseebahn wurden

1889 vier Zahnrad-Dampflokomotiven mit der Achsfolge Bzt-n2

beschafft, die als die ältesten Zahnradbahnlokomotiven Österreichs

gelten. Jedoch wurden im Laufe ihrer langjährigen Existenz nahezu

alle Bestandteile, inklusive der identitätsbestimmenden Rahmen

erneuert. An Wagen stehen mehrere zweiachsige Personenwagen zur

Verfügung, ein Zug besteht im Normalfall aus einem geschlossenen

Wagen und einem offenen Aussichtswagen, die bis Eben bergwärts

geschoben und ab dort zum Seespitz gezogen werden. Weiters stehen

für innerbetriebliche Transporte einige Güterwagen zur Verfügung,

einen regulären Güterverkehr gibt es jedoch auf der Achenseebahn

nicht mehr. |

|

|

Fotos

(c) 2010 Bernd Röhlke |

Bhf Seespitz >>> |

|

|

|

|

|

|

Florisdorf Baujahr

1889 >>> |

|

|

|

|

|

|

Neigungsanzeiger 16%

Gefälle auf 1045 m >>> |

|

|

|

|

|

|

Fotos

(c) 2010 Winfried Meier

|

Bhf Seespitz >>> |

|

|

|

|

|

|

Florisdorf Baujahr 1889

>>> |

|

|

|

|

|

|

Neigungsanzeiger 16%

Gefälle auf 1045 m >>> |

|

|

|

|

|

|

Ende der Zahnstangenstrecke

am Bhf Eben >>> |

|

|

|

Seespitz -T erminal Schiffsanleger >>> |

|

|

|

|

|

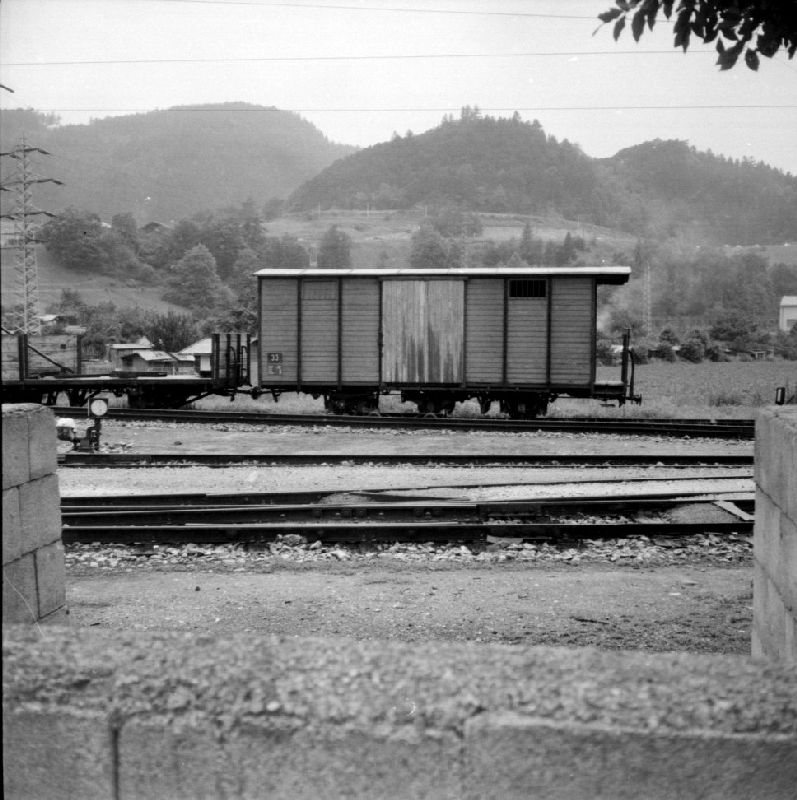

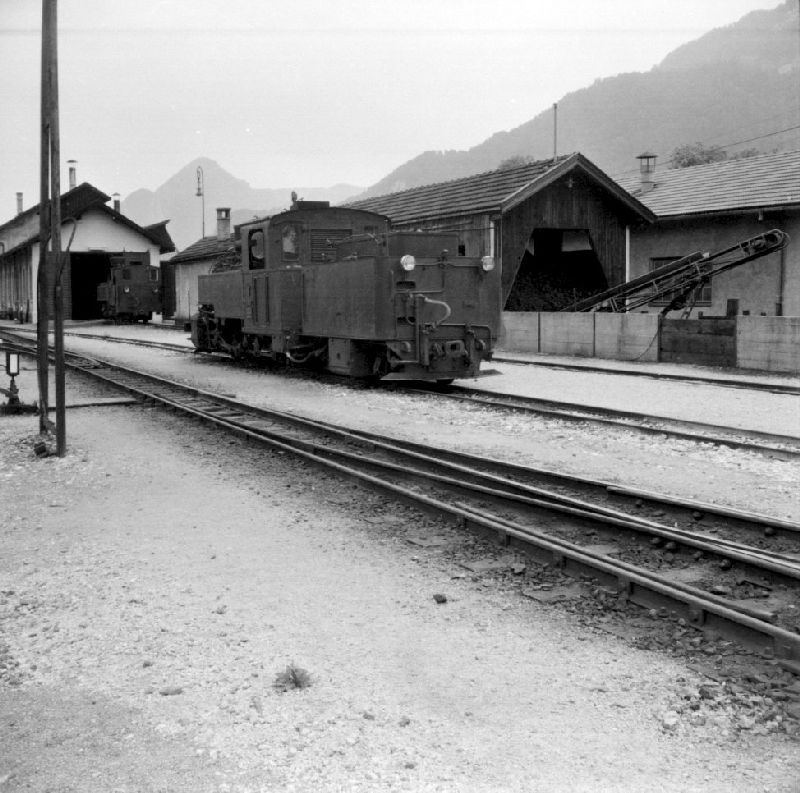

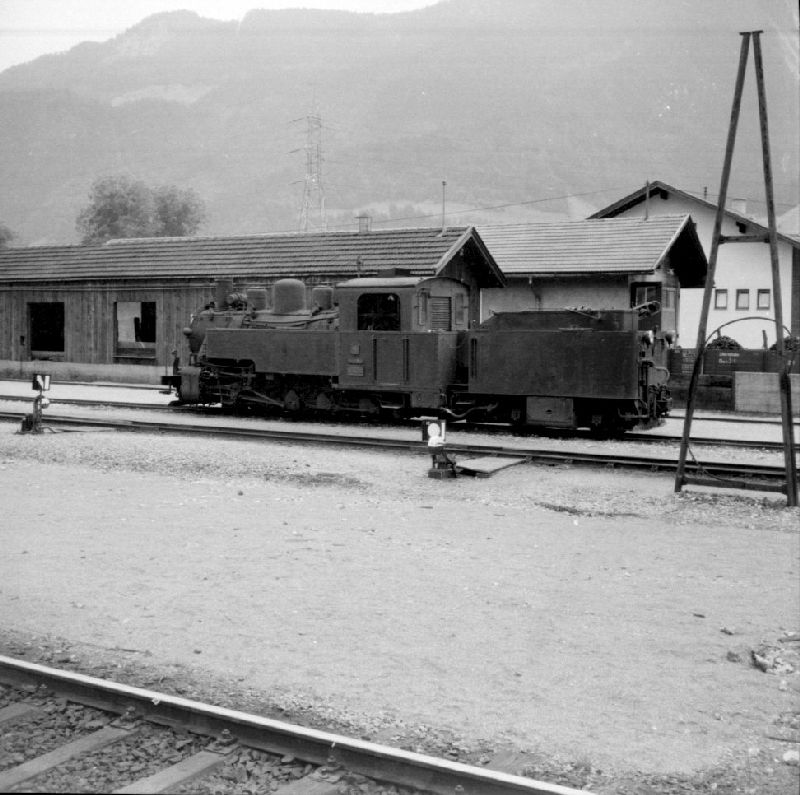

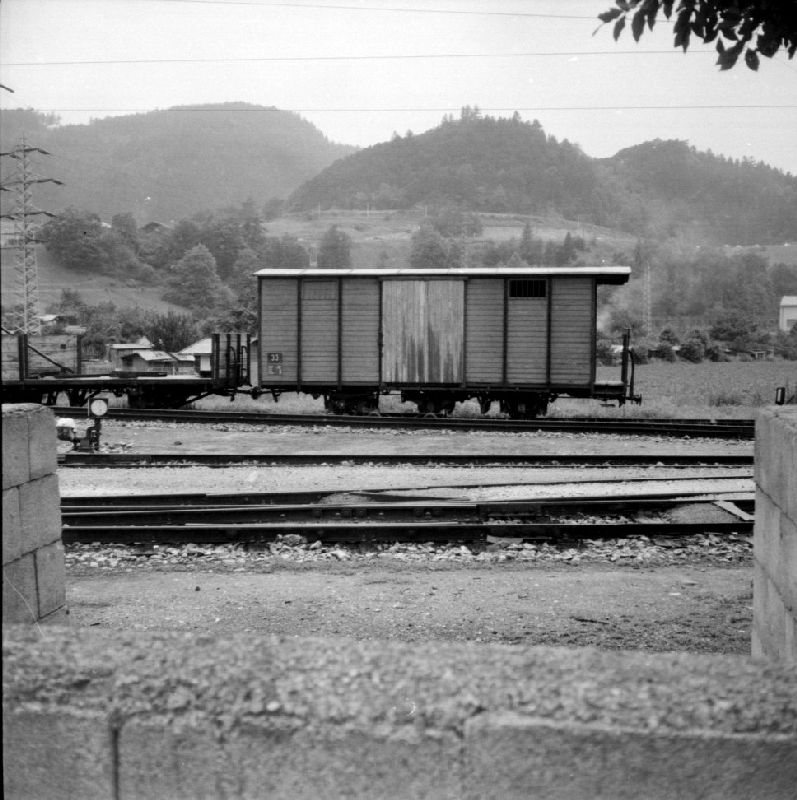

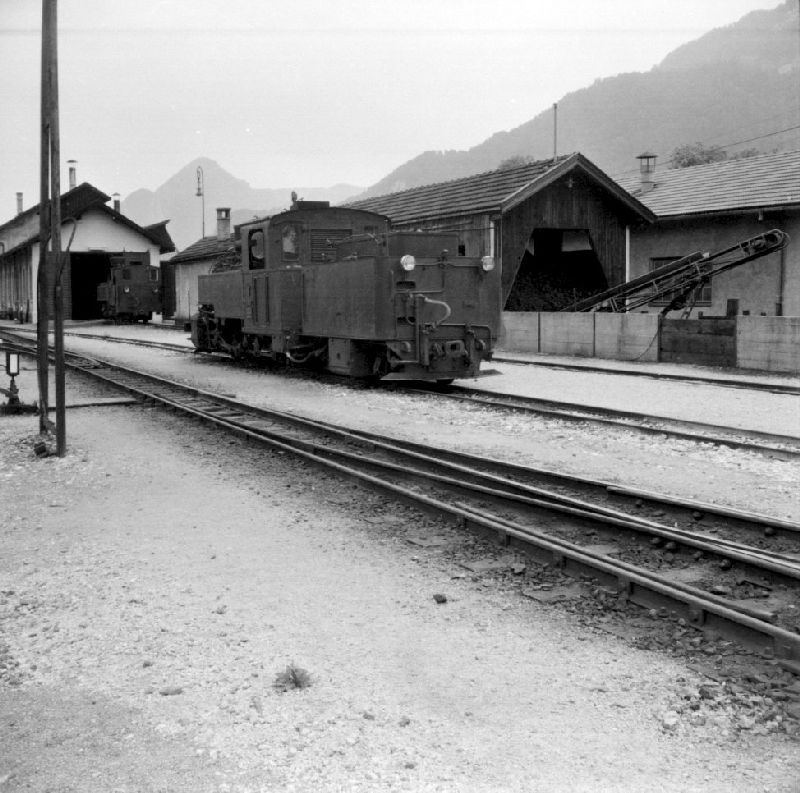

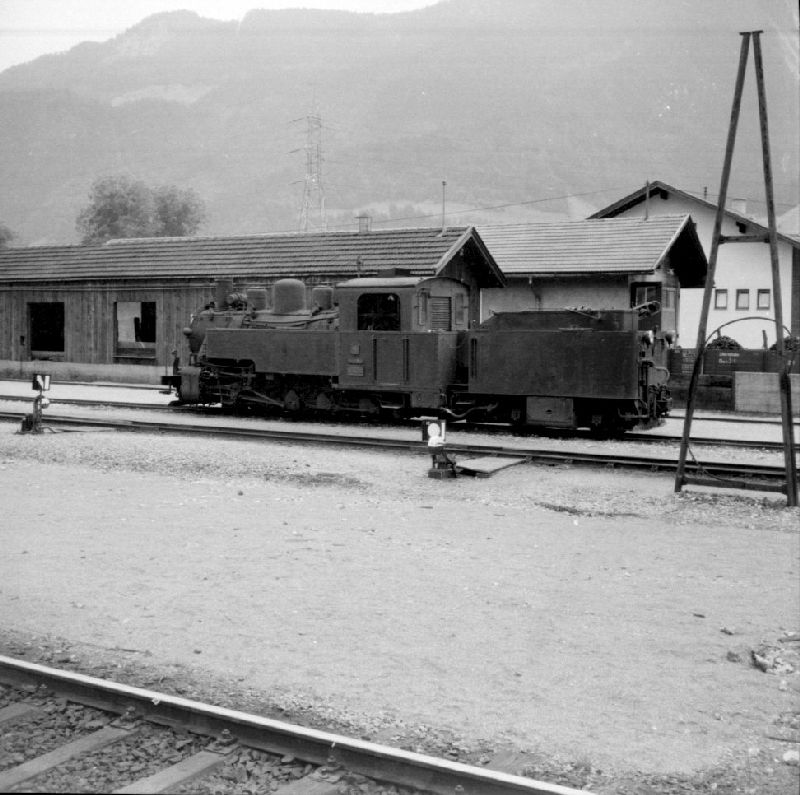

1972

Zillertalbahn - Bhf Jennbach

Jenbach ist der

einzigen österreichischen Bahnhof mit drei unterschiedlichen

Spurweiten. Es treffen sich dort die Normalspurige ÖBB, die

760-mm-Schmalspur der Zillertalbahn und die Meterspur der

Achenseebahn.

Die Zillertalbahn

ist eine österreichische Schmalspurbahn in der Bosnischen Spurweite

von 760 mm. Sie führt durch das Zillertal in Tirol von Jenbach nach

Mayrhofen. Eigentümer und Betreiber der Strecke ist die Zillertaler

Verkehrsbetriebe AG – vormals Zillertalbahn AG – mit Sitz in

Jenbach. Am Unternehmen sind vorrangig die Anliegergemeinden der

Strecke beteiligt. Am 26. Dezember 1899 wurde die Zillerthalbahn

Actiengesellschaft gegründet. Im Jahr 1900 war der Baubeginn, in

Betrieb genommen wurde die Strecke in vier Etappen. Am 31. Juli 1902

wurde das letzte Teilstück von Zell am Ziller nach Mayrhofen, dessen

Errichtung sich aus finanziellen Gründen verzögerte, eröffnet. Die

Strecke dient heute vor allem dem Nahverkehr, touristischem Verkehr

und im Güterverkehr dem Holztransport. |

|

|

Fotos

(c) 2008

Bernd Röhlke |

Zillertalbahn - Bhf

Jennbach >>> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÖBB - Bhf Jennbach >>> |

|

|

|

|

|

|

Fotos

(c) 2010 Winfried Meier

|

Zillertalbahn - Bhf

Jennbach >>> |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ÖBB - Bhf Jennbach >>> |

|

|

|

|

|

|

Links

auf fremde Fotoseiten |

|

1965 war der Niederländer Ed Reijnders an

gleicher Stelle unterwegs. |

Innsbruck trams 1965 - 32 pics |

|

|

Da er 7Jahre vor uns die Bahnen besucht hat, sind seine

Fotos auch |

Achensee 1965 - 34 pics |

|

|

zum Vergleich sehenswert. |

Zillertal 1965 part one 37 pics |

|

|

Auf der Seite sind auch die anderen Fotos

aus den 60er Jahren sehr |

|

Zillertal 1965 part two 37 pics |

|

|

interessant. |

|

Site with Pictures of trains |

|

|